フロア集約・拠点統合=ただのコスト対策ではない!意味のあるオフィス戦略にするには?

近年、テレワークやハイブリッドワークの普及に伴い、企業におけるオフィススペースの最適化が強く求められています。かつては拠点の拡大やフロアの分散が事業成長の象徴とされていましたが、現在では分散オフィスがもたらすコストの増加が課題として浮かび上がっています。その解決策の一つとして、フロア集約や拠点統合が注目されていますが、単なるコスト削減を目的とした施策では十分な効果を得ることはできません。

本記事では、拠点統合を検討する際に必要となる視点を、事業成長の観点を交えながら解説します。統合によって得られる本質的なメリットや潜在的なリスクを明らかにし、企業の成長を支える戦略的なオフィス運用について深く考察していきます。最適なオフィス戦略を導くための実践的な知見として、ぜひご活用ください。

“フロア集約・拠点統合”は課題解決の手段であり、ゴールではない

フロア集約や拠点統合を実施することで、当然ながら賃貸面積の縮小や設備コストの削減による “目に見える”コスト効果は得られます。特に都心部のオフィスでは、1フロアあたり数百万円~数千万円の年間コスト削減に直結することも珍しくありません。こうした経済効果は、意思決定において一定の説得力を持つ要素です。

しかし、それだけでは企業の持続的成長にはつながりません。大切なのは、統合そのものをゴールとせず、「どのような組織を目指すのか」「ビジネスをどのようにグロースさせていきたいか」というビジョンを起点に、その実現にふさわしい働き方や空間の在り方を逆算して検討することです。

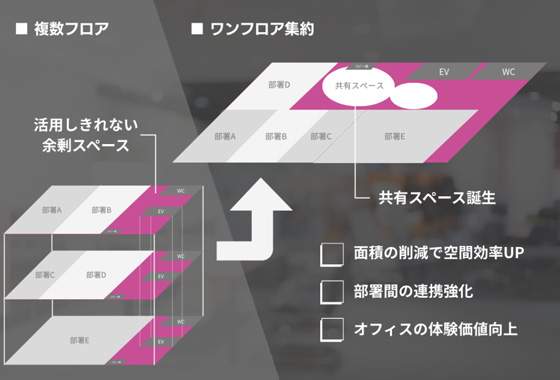

特に、複数フロア・複数拠点にまたがって分散していたオフィスを統合する場合には、「統合すれば自然とコミュニケーションが活発になる」といった考えでは、効果を最大限に引き出すことはできません。動線設計、共有スペースの存在意義、チーム配置の最適化など、空間そのものに働きかける設計的な視点がなければ、期待される効果を実感することは難しいでしょう。

フロア集約・拠点統合とは、あくまで戦略実行のための一手段にすぎません。その根底には、「自社はどのような未来を目指し、どんな組織文化を育みたいのか」という問いが不可欠です。最適な空間戦略を描くことは、経営における重要な意思決定であり、単なる業務効率化ではなく、“未来の働き方”を見据えた設計であるべきなのです。

“フロア分散・拠点分散”が抱える本質的な課題とは?

フロア分散・拠点分散の最大のリスクは、“企業全体としての文化の醸成が難しくなること”です。拠点ごとに働く環境が異なると、業務の進め方や判断基準にばらつきが生じ、組織としての一体感や価値観の共有が徐々に希薄になっていきます。このような状況では、たとえ優れた理念や制度が整っていても、それを全社的に浸透させるには多大な労力を要し、実現のハードルも高くなります。

さらに注目すべきは、“採用・定着”の観点です。文化の一貫性が薄れると、新入社員や転職者が企業の理念を肌で感じ取ることができず、エンゲージメントが育ちにくくなります。どの拠点で働いても同じメッセージが伝わり、同じ温度感で働ける環境でなければ、「この会社にずっといたい」と思える職場にはなかなかなりません。これは人的資本経営を重視する今の時代において、採用競争力を損なう見えにくいリスクの一つです。

そして見逃してはならないのが、“経営と現場の情報格差”です。特に本社から遠く離れた現場では、課題感や改善案といった一次情報がダイレクトに経営層へ届きにくくなります。組織階層を経るなかで情報が劣化し、意図せず“経営の解像度”が下がってしまう。このような構造的なボトルネックがあると、現場と経営のズレが広がり、施策の空回りや対応の遅れにつながる恐れがあります。

このように、分散構造の課題はコスト面にとどまらず、企業文化や組織の機動力といった根幹部分にも影響します。だからこそ、短期的な効率だけでなく、戦略的な視点で判断することが求められるのです。

「意味のあるオフィス戦略」を実現するための意思決定とは?

拠点統合を成功させるには、単なる「拠点整理」ではなく、自社の成長戦略とオフィス機能の結びつきを明確に視点として持つことが重要です。

これからの時代、オフィスとは単なる“働く場”ではなく、“価値を生む場”であり、“文化を共有する装置”であるという視点への転換が求められます。オフィス環境は、今や業務効率・採用力・ブランドイメージ・社員満足度にまで影響を与える存在であり、意思決定には中長期的な投資対効果を加味しなければ、長期的には無意味な投資で終わる可能性もあります。

以下では、空間戦略を経営戦略に昇華させるために、どのような観点で意思決定を進めるべきか、4つの視点から整理していきます。

企業文化の統一とブランディング強化

企業文化とブランド価値をいかにオフィスに“視覚的・体験的”に落とし込むかという視点が不可欠です。フロア集約や拠点統合を通じて社員が同じ空間で働く環境を整えることは、価値観や理念の共有を日常的な体験として組織に浸透させるための土台となります。

分散した環境では、拠点ごとに暗黙のルールや判断基準が形成され、結果として企業としての統一感や対外的なブランド力が希薄になります。

また、オフィス空間は企業の“顔”でもあります。たとえば、来訪者や求職者が足を踏み入れたとき、その空間が企業のビジョンやスタンスを体現していれば、それは言葉以上の説得力を持ちます。採用競争力の観点でも、企業の「らしさ」が体感できる空間は、カルチャーフィットを高める手段となります。

このように、オフィスの統合や刷新においては、単なる業務効率の追求ではなく、「自社の文化・思想・未来像をどのように空間で示すか」という長期的な視点から意思決定を行うことが、戦略的ブランディング強化につながります。

オフィスの「体験価値」を最大化する空間設計

「なぜ社員が出社するのか」「出社することで何を得られるのか」といった、オフィスの存在意義を問い直す視点も重要です。業務を遂行するためだけのスペースではなく、“共創・共感の場”としての体験価値を提供する空間へと進化させることが求められています。

近年は、ラウンジスペースやカフェスペース、リフレッシュルーム、さらにはウェルビーイングを促すフィットネススペースなど、社員の多様なニーズに応える空間設計を取り入れる企業が増加しています。ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の導入もその一例で、集中、対話、創造といった業務内容に応じて働く場所を自由に選べる環境は、生産性だけでなく社員の創造性や主体性も高めます。

空間設計は企業のフェーズやビジョンによって最適解が異なりますが、重要なのは「空間に込めた意図」を発信し続けることです。戦略的に設計された空間は、社員の帰属意識を高めるだけでなく、「出社=価値ある体験」へと意識を転換させ、オフィスそのものが経営資産として機能するようになります。

部署間の連携強化とイノベーション創出

空間戦略を経営戦略に接続させるためには、組織の中にどのような連携や創発を生み出したいのかという「関係性の設計」も不可欠です。特に、多様な部署・職種間の交流が新たな価値を生む現代においては、“意図的に偶然をつくる”という視点が、拠点統合の本質的な目的となり得ます。

フロアが分かれていたり、拠点が離れていると、部門同士の接点は「必要があるときだけ」に限定されがちです。しかし、物理的なフロア集約によって共用スペースや動線・レイアウトを工夫することで、思いがけない対話や学びが自然と生まれる土壌をつくることができます。

たとえば、共用スペースをオフィスの“中央”に配置する設計があります。全員が自然と立ち寄る場所を中心に設けることで、部署や職種を越えた“偶発的な接点”を生み出すという考え方です。

一方で、近年では、この“交差点”をあえてオフィスの端や分散した場所に配置する設計も注目されています。たとえば、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の事例では、プリンタースペースやパントリーなど、目的地となる機能をオフィスの端に設置し、その導線上に交流を促す仕掛けを施しています。従業員が“移動する”プロセスの中で、すれ違いや立ち話が自然に生まれ、部署や役職を越えたつながりが生まれるように設計されているのです。

【移転事例】エイチ・ツー・オー リテイリングの未来を見据えた企業価値向上を引き出す戦略的オフィス移転

さらに重要なのは、こうした空間を“用意するだけ”で終わらせず、「その場で何を起こしたいのか」という意図を明確にすることです。たとえば、部門横断のプロジェクトが集まる共創スペースを設けたとしても、期待する行動や交流の形が設計されていなければ、その空間はやがて“形骸化”してしまいます。

運用面でのルールや活用方針の整備に加えて、空間の意図を組織内で共有し、特にマネジメント層がその価値を理解し、行動で示すことが不可欠です。空間はつくるだけではなく、“使われて初めて機能する”という視点を持つことが大切です。

このように、フロア集約や拠点統合の設計段階から“つながり”を戦略的に組み込むことで、オフィスはただの作業空間ではなく、組織変革の触媒として機能する場へと進化します。

事業継続計画(BCP)とリスク管理の最適化

フロア集約や拠点統合を進める際、効率性やコスト削減といった短期的なメリットだけに目を向けるのではなく、事業継続計画(BCP)やリスク管理の観点からも意思決定することが重要な視点となります。むしろこの視点を“セットで考える”ことが、統合後の持続可能な組織運営に直結します。

フロア集約や拠点統合を行うことで、運営効率やコストの面で大きなメリットを生む一方、万が一の災害・パンデミック・システム障害が発生した場合、その1拠点に依存しすぎた運用体制は、企業活動全体の停止につながるリスクをはらんでいます。

そこで、BCP観点では、必要な機能は一箇所に集約するだけでなく、“止まらない仕組み”を考えることも重要です。具体的には、統合先となるビルが災害耐性・免震性能を備えているか、停電時の非常電源や通信バックアップ体制が整っているかなど、建物・インフラの選定基準を明確にする必要があります。

さらに、拠点統合と同時に、サテライトオフィスの確保やテレワーク体制の強化を併行して行うことで、「物理統合 × 機能分散」のハイブリッド型BCPを実現できます。これにより、仮に本拠地が一時的に使用不能となっても、業務の一部を他拠点や在宅勤務で継続できる柔軟性が確保されます。

阪急阪神不動産のサテライトオフィス「阪急阪神ONS」はこちら

「統合すれば効率的」だけでは不十分であり、「統合しても止まらない」構造をつくる。これが、フロア集約・拠点統合における次世代の経営判断です。

まとめ:フロア集約・拠点統合は「コストの再投資」である

フロア統合や拠点集約は、単なるコスト削減の打ち手ではなく、むしろ企業の将来に向けた「再投資」の機会と捉えるべきです。空間効率化そのものが目的ではなく、その先にある「どのような組織を目指すのか」というビジョンを起点に、空間設計や集約方針を逆算していく姿勢が、経営戦略としてのオフィス活用には求められます。

本記事を通じて紹介してきたように、企業文化の一貫性やワーカーエクスペリエンスの向上、部門を越えた創発的な連携、有事に備えたレジリエントな体制の構築といった観点は、すべて「企業の競争力」を支える重要な資産です。そして、それらを具現化するには、戦略的なオフィス選定と活用の工夫が欠かせません。

阪急阪神グループが展開する「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」では、こうした観点を体現する空間づくりが行われており、入居オフィスワーカー専用フロア「WELLCO(ウェルコ)」には、カフェやラウンジ、フィットネス、リフレッシュルームといった多様な機能が揃っています。これにより、オフィス環境構築の推進を自社内の工事や設計に依存せず、建物全体でスムーズに実現することが可能になります。

これからのオフィス戦略において問うべきは、「いかにコストを削るか」ではなく、「いかに未来に投資し、自社らしい成長を形づくるか」です。空間は支出ではなく、文化を育み、共創を促し、人材価値を高めるための“経営資産”であるという前提に立ち、フロア集約・拠点統合という選択を戦略的に活かしていきましょう。